Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken Einzug – und unterstützt dort bei Diagnose und Therapie. Die meisten Menschen in Deutschland begrüßen diese Entwick-lung: Schon 71 Prozent stehen dem Einsatz von KI im Gesundheitswesen positiv gegen-über, 27 Prozent „sehr positiv“ und 44 Prozent „eher positiv“. Immer mehr greifen auch selbst auf KI-gestützte Anwendungen zurück, um ihre persönlichen gesundheitlichen Fragen zu klären.

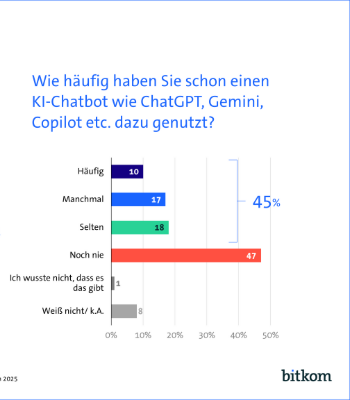

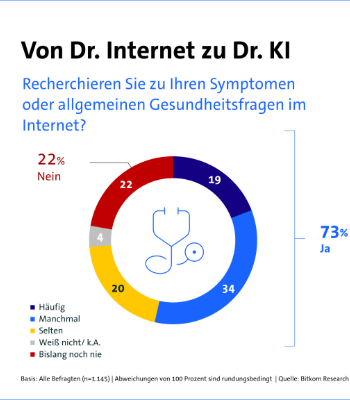

So wenden sich bereits 45 Prozent zur Klärung von Symptomen an einen Chatbot wie ChatGPT, Gemini oder Copilot, oder stellen generelle Fragen zum Thema Gesundheit. Jeder und jede Zehnte (10 Prozent) tut dies bereits häufig, weitere 17 Prozent manchmal und 18 Prozent noch selten. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1.145 Personen in Deutschland ab 16 Jahren im Auftrag des Digitalverbands Bitkom.

- Schon 45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen

- Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst

- Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit

- 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Demnach vertraut mehr als die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer den Antworten von KI-Chatbots in gesundheitlichen Fragen (55 Prozent). 50 Prozent verstehen ihre Symptome mit KI-Chatbots besser als bei der herkömmlichen Internetsuche – und für ein gutes Drittel (30 Prozent) sind die Chatbots ähnlich wertvoll wie die Zweitmeinung einer Ärztin oder eines Arztes. 16 Prozent haben schon mal eine ärztliche Empfehlung nicht befolgt und eher dem KI-Chatbot vertraut. Allerdings sind sich 39 Prozent unsicher, wie viele Angaben über ihren Gesundheitszustand sie KI-Chatbots anvertrauen sollen.

„Die Mehrheit der Deutschen steht dem Einsatz von KI im Gesundheitswesen offen gegenüber und nutzt KI aktiv“, sagt Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab. „Vertrauen und Transparenz sind dabei entscheidend: Die Menschen müssen nachvollziehen können, wie die KI zu ihren Empfehlungen kommt, um sie verantwortungsvoll einzusetzen.“

Insgesamt ist die Unterstützung für die Digitalisierung des Gesundheitssystems hoch: 81 Prozent halten das deutsche Gesundheitssystem ohne Digitalisierung für nicht zukunftsfähig. 80 Prozent wünschen sich dabei aber deutlich mehr Tempo. Praktisch niemandem (4 Prozent) geht die Digitalisierung des Gesundheitswesens zu schnell.

Wo KI im Gesundheitswesen angewendet wird

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht Künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen vor allem als Unterstützung bei wichtigen medizinischen Entscheidungen: 74 Prozent halten sie für sinnvoll, um eine Zweitmeinung einzuholen, 72 Prozent für die Erstellung von Diagnosen und Therapieempfehlungen. Auch die Früherkennung von Krankheiten wie Krebs (64 Prozent) und die Analyse von Röntgen- oder CT-Bildern (59 Prozent) werden von vielen als nützlich erachtet. Neben diesen klinischen Anwendungen schätzen 56 Prozent der Befragten KI bei organisatorischen Aufgaben in Praxen, etwa bei Telefonaten oder Terminvereinbarungen. Chatbots für medizinische Fragen sehen 43 Prozent als hilfreich an. Nur 15 Prozent können sich keine sinnvolle Nutzung von KI im Gesundheitswesen vorstellen.

Trotz der weit überwiegend positiven Einschätzung hegen viele Menschen auch Bedenken beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Die größten Sorgen betreffen einen möglichen Datenmissbrauch (71 Prozent) sowie eine geringere menschliche Zuwendung in der Behandlung (69 Prozent). Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) fürchtet Fehlentscheidungen durch KI. 21 Prozent sorgen sich, dass Entscheidungen der KI für Patientinnen und Patienten nicht nachvollziehbar sein könnten. 9 Prozent der Befragten geben an, keine Bedenken zu haben. Raab: „Künstliche Intelligenz bietet riesige Chancen für Diagnose, Therapie und Organisation im Gesundheitswesen – gleichzeitig sorgen sich viele Menschen um den Schutz ihrer Daten und einen Verlust an menschlicher Zuwendung. Damit sich diese Potenziale entfalten können, müssen Patientendaten bestmöglich geschützt werden. KI wird dann Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte so unterstützen, dass sie mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben.“

Drei Viertel (76 Prozent) meinen, Ärztinnen und Ärzte sollten, wann immer möglich, Unterstützung von einer KI erhalten – und 69 Prozent, der Einsatz von KI in der Medizin solle in Deutschland besonders gefördert werden. Knapp die Hälfte (48 Prozent) geht davon aus, eine KI werde in bestimmten Fällen bessere Diagnosen stellen als eine Ärztin oder ein Arzt. 46 Prozent sind einverstanden, wenn ihre Gesundheitsdaten zum Training für KI genutzt werden. Allerdings sagt jeder und jede Dritte auch: Der Einsatz von KI in der Medizin macht mir Angst. „KI-gestützte Diagnosesysteme können Ärztinnen und Ärzte im medizinischen Alltag ebenso unterstützen wie bei besonders komplexen und schwierigen Fällen. So lassen sich etwa seltene Krankheiten mit Hilfe von KI oft schneller erkennen“, betont Raab.

Drei Viertel halten sich per Smartphone-App gesund

Geübter als der Umgang mit KI ist für viele Menschen der Umgang mit digitalen Smartphone-Apps zum Thema Gesundheit. Schon 73 Prozent der Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer greifen darauf zurück, um ihre Fitness, Ernährung und allgemeines Wohlbefinden zu unterstützen. 43 Prozent nutzen zentrale Gesundheits-Apps wie Apple Health, Google Fit oder Health Connect. Sport-Apps, die Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren aufzeichnen, sind bei 37 Prozent im Einsatz, während 33 Prozent Apps mit Fitness-Übungen nutzen. Anwendungen zum Thema Gewicht und Ernährung sowie Apps, die Körperdaten wie Herzfrequenz, Schlaf oder Atem erfassen, werden jeweils von 30 Prozent verwendet. Auch Apps zur Förderung der psychischen Gesundheit sind bei 20 Prozent im Einsatz.

Bei vielen führt das zu Erfolg: 64 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer solcher Apps fühlen sich dadurch gesünder. Ebenfalls 64 Prozent konnten damit ihr Training optimieren, 60 Prozent bewegen sich mehr. Ein gutes Drittel (36 Prozent) hat per App Gewicht abgenommen und 29 Prozent haben eine neue Gemeinschaft Gleichgesinnter gefunden. Allerdings fühlen sich nicht alle Nutzerinnen und Nutzer von Sport- und Fitness-Apps damit ausschließlich wohl: 14 Prozent fühlen sich von ihnen häufig unter Druck gesetzt.

62 Prozent wollen einen persönlichen Zugang zur ePA

Während Gesundheits-Apps vor allem der persönlichen Selbstkontrolle und Fitness dienen, bildet die elektronische Patientenakte das zentrale digitale Bindeglied im Gesundheitssystem: Sie vernetzt Patientinnen und Patienten u.a. mit Ärztinnen, Ärzten und Kliniken und macht medizinische Daten jederzeit verfügbar. Seit dem 15. Januar 2025 wird die ePA allen gesetzlich Versicherten automatisch eingerichtet – im sogenannten Opt-out Verfahren. Das heißt: Alle gesetzlich Versicherten erhalten automatisch eine ePA, sofern sie nicht aktiv widersprechen.

Rund 70 Millionen Menschen haben so seither automatisch eine ePA von ihrer Krankenkasse bekommen. Rund 4 Millionen Versicherte haben laut der Gematik ihre Akte aktiv freigeschaltet. Seit dem 1. Oktober 2025 sind Ärztinnen, Ärzte, und Kliniken verpflichtet, relevante Dokumente in die ePA einzustellen. 62 Prozent geben an, die ePA mit einem eigenen Zugang nutzen zu wollen, zum Beispiel am Smartphone oder PC. Weitere 9 Prozent möchten keinen eigenen Zugang zu ihrer ePA. 17 Prozent geben an, sie hätten der ePA widersprochen oder haben dies noch vor – und 6 Prozent haben von der elektronischen Patientenakte noch nie etwas gehört. „Die elektronische Patientenakte ist ein zentraler Baustein für ein digitalisiertes Gesundheitssystem: Sie ermöglicht Patientinnen und Patienten jederzeit den Zugriff auf ihre medizinischen Daten und schafft die Grundlage für eine bessere Vernetzung mit Ärztinnen, Ärzten und Kliniken“, sagt Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab. „Allerdings ist der persönliche Zugang über eine extra zu beantragende Gesundheits-ID für viele noch zu kompliziert. Hier braucht es dringend Vereinfachungen, damit alle Versicherten die Vorteile der ePA nutzen können.“

Vorteile der elektronischen Patientenakte

Die Mehrheit der Menschen, denen die ePA ein Begriff ist, erkennt die Vorteile für die eigene Gesundheit. 76 Prozent geben an, dass sie damit allen Ärztinnen und Ärzten ihre Gesundheitsdaten verfügbar machen können. 67 Prozent schätzen, jederzeit auf ihre Daten zugreifen zu können, und 66 Prozent sehen die Möglichkeit, gezielter Rückfragen beim Arzttermin zu stellen. 62 Prozent erwarten, dass Doppeldiagnosen und Behandlungsfehler vermieden werden und ebenso viele (62 Prozent) geben an, sich durch die ePA aktiver um ihre Gesundheit kümmern zu können.

Gleichzeitig zeigen sich Herausforderungen bei der Nutzung der ePA. 63 Prozent befürchten, dass ältere oder wenig digital-affine Menschen benachteiligt werden könnten. 46 Prozent fühlen sich über die ePA nicht ausreichend informiert, und 36 Prozent empfinden die Nutzung als zu kompliziert. 29 Prozent geben an, dass sie sich von der ePA überfordert fühlen könnten, während 17 Prozent keinen Mehrwert in der elektronischen Patientenakte sehen. Und 2 Prozent berichten, dass ihre Ärztin oder ihr Arzt ihnen von der Nutzung abgeraten hat.

Deutsche unterstützen Digitalisierung des Gesundheitswesens

Bereits unter der letzten Bundesregierung wurde die Digitalisierung des Gesundheitswesens massiv beschleunigt: Neben der elektronischen Patientenakte wurde das E-Rezept eingeführt, Video-Sprechstunden sind als Teil der medizinischen Standardversorgung etabliert. Die weit überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland begrüßt diese Entwicklung: 88 Prozent halten die Digitalisierung im Gesundheitswesen grundsätzlich für richtig. 46 Prozent sehen die Digitalisierung als Möglichkeit, um Kosten einzusparen – und 43 Prozent, um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen entgegenzuwirken. Raab: „Ohne Digitalisierung wird unser Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren. Nur durch digitale Anwendungen wie die elektronische Patientenakte oder KI-gestützte Diagnosen lassen sich Abläufe effizient gestalten, Kosten senken und das Personal entlasten – sonst wird es angesichts des Fachkräftemangels und leerer Kassen immer schwieriger, eine qualitativ hochwertige Versorgung in der Fläche sicherzustellen.“

Aus Sicht des Bitkom sollte daher der Einsatz von Künstlicher Intelligenz durch innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, eine risikobasierte Regulierung und schnelle Zulassungswege stärker gefördert werden. Politik, medizinisches Personal und Wirtschaft müssten außerdem für digitale Anwendungen und KI im Gesundheitssystem werben, Vertrauen schaffen und Transparenz gewährleisten. Gleichzeitig müsse der Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten vereinfacht werden: Der aktuelle Weg über die GesundheitsID ist aus Bitkom-Sicht zu kompliziert, Versicherte würden einen leichteren Zugang zur elektronischen Patientenakte benötigen. Raab: „Die Digitalisierung im Gesundheitswesen kann nur dann zum Erfolg werden, wenn KI innovationsfreundlich gefördert, Vertrauen und Transparenz geschaffen und der Zugang zu digitalen Gesundheitsdiensten deutlich vereinfacht wird. Wenn Deutschland diese Voraussetzungen schafft, wird unser Gesundheitssystem effizient, patientenorientiert und zukunftsfähig.“

Präsentation: Digital Health 2025: Wenn die KI zum Sprechzimmer wird

Quelle: Bitkom e. V.

Symbolbild: sdecoret / AdobeStock