Die digitale Transformation des Gesundheitswesens schreitet unaufhaltsam voran und bringt tiefgreifende Veränderungen mit sich. Der Umgang mit und die Nutzung von Gesundheitsdaten wird durch neue regulatorische Vorgaben erleichtert und das komplexe Dickicht von europarechtlichen, bundes- und landesrechtlichen Vorgaben reduziert und harmonisiert. Von Johannes Gilch ist Rechtsanwalt bei Schürmann Rosenthal Dreyer.

Drei wegweisende Gesetze stehen dabei im Mittelpunkt: das Digital-Gesetz, das Gesundheitsdatennutzungsgesetz und die Verordnung zum Europäischen Gesundheitsdatenraum (EHDS). 1 Diese Rechtsakte zielen darauf ab, die Nutzung von Gesundheitsdaten zu optimieren und zugleich aber den Schutz sensibler Informationen der Patient:innen zu gewährleisten. Sie markieren einen Wendepunkt in der Gesundheitsdatenregulierung und -nutzung, der sowohl Chancen als auch Herausforderungen für alle Beteiligten im Gesundheitssektor mit sich bringt.

Digital-Gesetz (DigiG)

Mit dem Gesetz zur Beschleunigung der Digitalisierung des Gesundheitswesens (Digital-Gesetz, DigiG) soll die digitale Transformation des Gesundheitswesens und der Pflege weiterentwickelt und beschleunigt werden. Durch das DigiG wird vor allem das Sozialgesetzbuch V (SGB V) umfangreich geändert. So wird unter anderem die bisherige Obergrenze für Videosprechstunden aufgehoben (§ 87 Abs. 2 S. 3 SGB V) und der Einsatz von Cloud-Diensten ausdrücklich erlaubt und die Modalitäten hierfür festgelegt (§ 393 SGB V).

Kernstück des DigiG ist jedoch die flächendeckende Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) in den §§ 341 ff. SGB V. Die ePA soll sowohl im Interesse der Versicherten als auch der Leistungsträger sein. Auf der einen Seite können die Versicherten jederzeit in die über sie gespeicherten Daten einsehen und medizinische Unterlagen abspeichern. Dies erleichtert einerseits die Aufbewahrung wichtiger Unterlagen und ermöglicht andererseits, dass die Versicherten sich besser über ihre Gesundheit informieren können.

Für die Gesundheitsdienstleister auf der anderen Seite besteht der Vorteil, dass die ePA einen zentralen Ablageort für die Krankengeschichte bereitstellt und insbesondere schnell und effizient auf Befundsberichte zugegriffen werden kann.

Gesundheitsdatennutzungsgesetz

Das Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) soll die Nutzung von Gesundheitsdaten erleichtern. Vor allem sogenannte Sekundärnutzungen, also Nutzungen, die über den ursprünglichen Erhebungszweck – d. h. die Primärnutzung, die regelmäßig in der Erbringung von Gesundheits- oder Pflegeleistung liegt – hinaus gehen, sollen effizienter und leichter möglich sein. Dadurch sollen vor allem Gesundheitsdaten zu Wissenschafts und Forschungszwecken unkomplizierter und rechtssicherer nutzbar sein.

Um den Zugang zu den Gesundheitsdaten aus verschiedenen Quellen zu ermöglichen, wird beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte eine zentrale Datenzugangs und Koordinierungsstelle eingerichtet. Diese soll vor allem eine beratende Funktion für die Datennutzenden wahrnehmen und etwa bei der Antragsstellung auf Zugang zu Gesundheitsdaten

unterstützen. Für die Weiterverwendung der Gesundheitsdaten werden in § 6 GDNG die Modalitäten festgelegt. Insbesondere müssen die Daten vor der Weiterverarbeitung pseudonymisiert und – sobald dies möglich ist – auch anonymisiert werden.

European Health Data Space (EHDS)

Während das GDNG nationale Vorschriften für die Nutzung von Gesundheitsdaten schafft, soll mit dem EHDS ein EU weiter Regulierungsrahmen für den grenzüberschreitenden Austausch von Gesundheitsdaten geschaffen werden.

Mit dem EHDS werden unionsweit gemeinsame Standards, Infrastrukturen und ein Governance-Rahmen für die Primär und die Sekundärnutzung von Gesundheitsdaten geschaffen. Insgesamt verfolgt die Europäische Union damit zwei Ziele: Einerseits werden Patientenrechte gestärkt. So soll es beispielsweise in Zukunft möglich sein, Rezepte, die in einem EU-Mitgliedstaat ausgestellt wurden, auch in anderen EU-Mitgliedstaaten einzulösen.

Andererseits wird ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen für die Sekundärnutzung sensibler Daten. Im EHDS sollen öffentlichen Stellen und private Unternehmen Daten auf Grundlage einheitlicher Standards miteinander teilen und verarbeiten können. Dies soll einen freien Verkehr von Gesundheitsdaten innerhalb der EU fördern.

Fazit:

Diese neuen regulatorischen Rahmenbedingungen eröffnen vielversprechende Möglichkeiten für eine effizientere und patientenorientierte Gesundheitsversorgung. Die erfolgreiche Umsetzung wird maßgeblich von der Kooperation und Innovationsbereitschaft aller Akteure im Gesundheitswesen abhängen. Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen sind ein wichtiger Schritt in Richtung eines moderneren, effizienteren und patientenorientierten Gesundheitssystems. Sie bieten die Grundlage für innovative Lösungen, eine verbesserte Gesundheitsversorgung und -forschung, deren volles Potenzial sich in den kommenden Jahren entfalten wird.

1 VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES über den europäischen Gesundheitsdatenraum sowie zur Änderung der Richtlinie 2011/24/EU und der Verordnung (EU) 2024/2847.

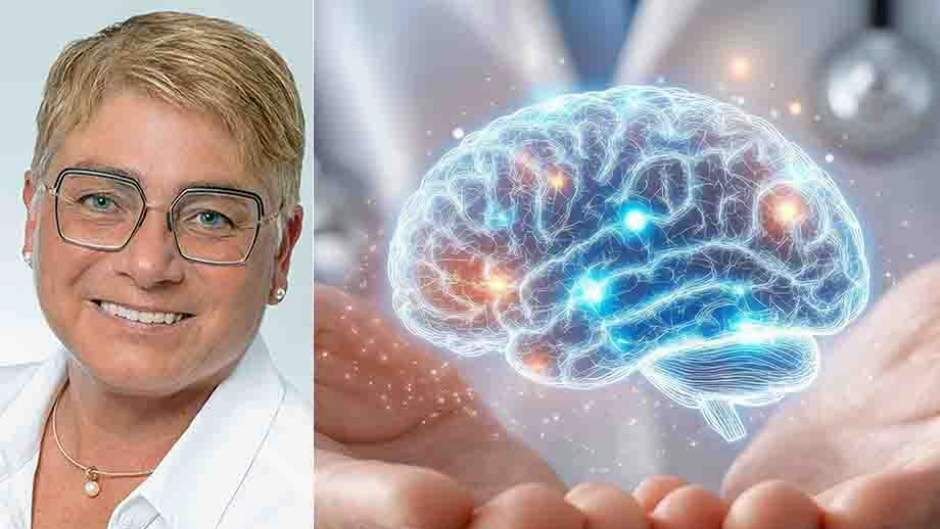

Autor Johannes Gilch ist Rechtsanwalt bei Schürmann Rosenthal Dreyer und bringt eine tiefe Spezialisierung in den Bereichen IT-Sicherheit,

Künstliche Intelligenz und Digitalisierung im Gesundheitswesen mit. Sein Fokus liegt dabei nicht nur auf den rechtlichen Herausforderungen

der digitalen Transformation, sondern er engagiert sich auch aktiv für die Entwicklung und Förderung innovativer Ansätze zum

Schutz von Daten und Systemen. www.srd-rechtsanwaelte.de

Quelle: Krankenhaus-IT Journal, Ausgabe 02/2025, Stand April 2025

Foto: Adobe Stock / hisilly