Bei der Kritis-Fachtagung im Unfallkrankenhaus in Berlin im Frühjahr 2025 (1) waren sich die Expert:innen einig: Deutschlands Kliniken sind aktuell nur unzureichend auf Krisensituationen vorbereitet. Angesichts der geopolitischen Lage und neuer Herausforderungen wie hybrider Bedrohungen, Cyberattacken und ein möglicher Konflikt an NATO’s Ostflanke wächst die Notwendigkeit, Krankenhäuser besser gegen Krisenszenarien zu schützen. Krankenhäuser sind integral für die gesellschaftliche Stabilität, ihre Resilienz ist auch eine Frage der nationalen Sicherheit.

Autoren: Jörg Asma (links) ist Partner und Leiter Digitalisierung im Gesundheitswesen bei PwC Deutschland.

Philipp Schramm ist Manager im Bereich sichere Digitalisierung & Cyber Threat Intelligence im Gesundheitswesen bei PwC Deutschland.

Krankenhäuser als Zielscheiben: Warnung aus der Ukraine

Die sicherheitspolitische Lage in Europa hat sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine verändert. Deutschland könnte im Krisenfall zur logistischen Drehscheibe für die NATO werden, wodurch auch deutsche Krankenhäuser zusätzliche Belastungen bewältigen müssten. Diese umfassen neben der regulären Versorgung die Betreuung zahlreicher Verwundeter, aber auch den Umgang mit Cyberangriffen.

Die Ukraine zeigt eindrücklich, wie moderne Kriegsführung gegen Krankenhäuser aussieht. Seit 2022 wurden dort täglich Kliniken und Rettungsfahrzeuge beschossen – allein in den ersten 35 Tagen des Krieges durchschnittlich vier bis fünf Mal pro Tag. Laut Medienberichten wurden bis Ende 2022 allein 707 Angriffe dokumentiert; jede zehnte ukrainische Klinik war betroffen. Die Stadt Mariupol verlor sogar 80 % ihrer Gesundheitseinrichtungen. Solche Angriffe dienen bewusst der Terrorisierung der Zivilbevölkerung und zerstören gezielt gesellschaftliche Resilienz. Zusätzlich zu physischen Angriffen stellen Cyberattacken und die Unterbrechung kritischer Infrastruktur erhebliche Risiken dar, wie bereits ein Angriff auf das Universitätsklinikum Düsseldorf im Jahr 2020 zeigte.

Internationale Erfahrungen nutzen

Andere Länder, wie beispielsweise Israel, haben aufgrund spezifischer historischer Bedingungen Systeme entwickelt, die die Resilienz ihrer Krankenhäuser erhöhen. Durch regelmäßige Krisenübungen, klare Koordinationsstrukturen und bauliche Schutzmaßnahmen konnte dort die Belastbarkeit des Gesundheitssystems deutlich verbessert werden. Dabei zeigt sich insbesondere die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Einrichtungen und die Nutzung digitaler Echtzeitsysteme für die Kapazitätssteuerung. Aus diesen Erfahrungen lassen sich – auch unabhängig von der Ausgangslage – wichtige Erkenntnisse für eine individuelle, angepasste Strategie ableiten, welche langfristig die Versorgung auch in Friedenszeiten verbessern kann.

Eine Strategie für Resilienz

Fest steht: Deutsche Gesundheitseinrichtungen sollten in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden des Bundes und anderen Behörden dringend Maßnahmen ergreifen, um die Resilienz des Gesundheitssystems zu erhöhen:

- Krisen- und Notfallpläne für Kriegsbereitschaft erstellen

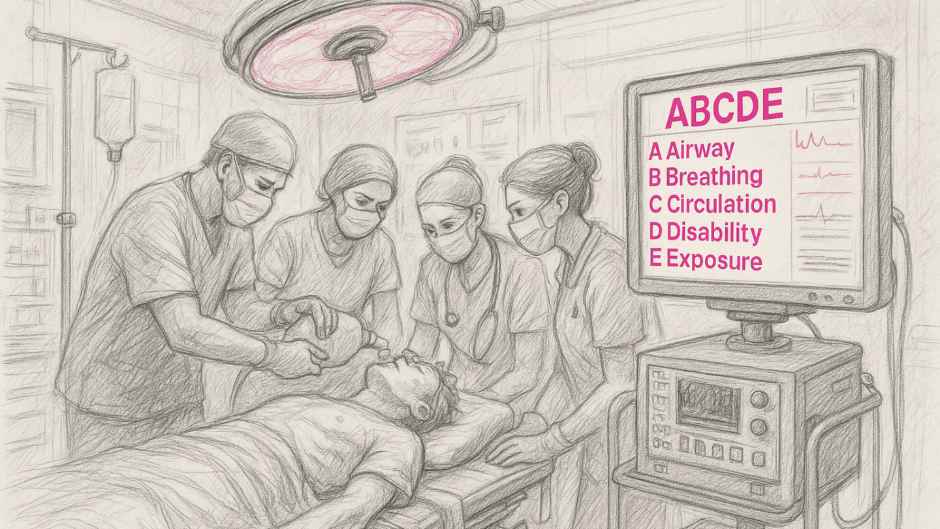

Krankenhäuser sollten einen umfassenden „Kriegs- und Katastrophenmedizinischen Notfallplan“ in ihre Krankenhaus Alarm und Einsatzplanung (KAEP) integrieren. Dieser sollte regelmäßig auf Basis einer Szenarien- und Risikoanalyse aktualisiert werden.

- Integrierte Übungen durchführen

Regelmäßige Übungen im Rahmen der KAEP, idealerweise gemeinsam mit anderen Krankenhäusern und gesundheitlichen Einrichtungen sollten durchgeführt werden. Übungen sollten ein breites Spektrum an möglichen Szenarien abdecken, von der Versorgung im Kriegsfall bis hin zum Umgang mit simulierten Cyber- und Infrastrukturausfällen.

- Förderung einer resilienten Krankenhaus-Infrastruktur

In einem Krisenfall, könnten insbesondere Maximalversorger die Rolle eines „Resilienzzentrums“ einnehmen. Anhand klar definierter Szenarien und Risikobewertungen sollten mögliche Infrastrukturmaßnahmen abgeleitet werden, die eine Funktionsfähigkeit sicherstellen können. Dazu zählen u.a. die Planung von geschützten Räumen und unterirdische Operationssäle bei Neubauten, der Schutz der Stromversorgung, Vorhalten von Wasserreserven und der Einbau von bruchsicherem Glas.

- IT-Infrastruktur zum Schutz vor Cybersicherheitsbedrohungen stärken

Gesundheitsdienstleister sollten ihre IT als kritische Komponente betrachten, die elementar für die Patientenversorgung und durch Einhaltung gängiger Cybersicherheitsstandards zu schützen, ist. Krankenhäuser müssen, ein für sie angemessenes ISMS betreiben und eine Kultur der „Cyberghygiene“ fördern. Wie der Vorfall in Düsseldorf gezeigt hat, hängen Leben von der digitalen Widerstandsfähigkeit von Krankenhäusern ab. In Kriegszeiten ist eine robuste Cybersicherheit genauso wichtig wie ein Notstromaggregat.

- Notvorräte und Versorgungswege aufbauen

Krankenhäuser sollten gemeinsam evaluieren ob und wie sie ihre Anstrengungen bündeln können, um wichtige Medikamente, chirurgisches Material und Blutkonserven zu beschaffen und sicher zu lagern.

Fähigkeiten zur Kapazitätsüberwachung in Echtzeit entwickeln

Entwicklung eines nationalen IT-Systems für das Gesundheitsrisikomanagement anhand internationaler Beispiele. Krankenhäuser sollten in Friedenszeiten täglich – und in Notfällen stündlich – die Verfügbarkeit von Betten, den Status der Intensivstationen und den Stand der wichtigsten Ressourcen an eine zentrale Plattform melden. Dies würde eine dynamische Umleitung von Krankenwagen und die Verteilung der Verletzten auf verschiedene Krankenhäuser ermöglichen, sodass keine einzelne Einrichtung überlastet wird. Durch moderne Datenintegration (möglicherweise aufbauend auf den digitalen Gesundheitsinitiativen Deutschlands) kann das gesamte Netzwerk mehr als die Summe seiner Teile werden.

Fazit

Die Stabilität des Gesundheitssystems ist für Deutschlands Sicherheit ebenso wichtig wie Brücken oder Kraftwerke. Die Lektionen aus den jüngsten Konflikten zeigen: Kliniken müssen widerstandsfähiger werden – nicht irgendwann, sondern jetzt. Das mag teuer wirken, doch die Kosten des Nichtstuns wären ungleich höher. Robuste Gesundheitseinrichtungen schützen Leben und stärken die nationale Sicherheit. Am Ende gilt, die Vorbereitung auf das Undenkbare sollte nicht verschoben werden.

(1) KRITIS: „Das deutsche Gesundheitswesen in Krieg und Katastrophe: Prüfstein für den Föderalismus“, 6. März 2025